«Gordon Moores Prognose wurde zur selbsterfüllenden Prophezeiung − bis heute.»

Prof. Dr. Paul Zbinden befasst sich seit den Achtzigerjahren mit Computerchips. Seine Stationen führten von der Dissertation an der ETH in die Hörgeräteindustrie und dort bis in die Geschäftsleitung eines Hörgerätekonzerns. Heute lehrt er am Institut für Mikroelektronik (IMES) der Ostschweizer Fachhochschulen in Rapperswil. Er hat die technologische Entwicklung der Halbleiterindustrie seit den Anfängen verfolgt und teilt die Faszination im Lehralltag mit den Studentinnen und Studenten.

Herr Zbinden, Sie befassen sich seit Dekaden mit Halbleitern. Was waren für Sie die prägendsten Momente?

Die Mikroelektronik ist etwa so alt wie ich. Das erste Patent für eine integrierte Schaltung stammt aus dem Jahr 1961. Als ich in den Achtzigern mit dem Studium an der ETH begann, war das Thema bereits sehr prominent. Dort hatte man schon als Student die Möglichkeit, einen eigenen Chip zu machen. Wirklich kennengelernt habe ich das Thema aber während meiner Dissertation. Die Zeit an der ETH war für mich prägend: fachlich durch das tiefe Eintauchen in die Mikroelektronik und persönlich durch die Führungsqualitäten meines Doktorvaters, der mir ein grosses Vorbild wurde.

Wie sind Sie damals zur OST gekommen?

Nach der Dissertation besetzte ich in der Hörgerätebranche verschiedene Positionen bis hin zur Geschäftsleitung. Schliesslich erhielt ich die Professur hier an der OST (Fachhochschule Ost). Mein Job bietet enormen Gestaltungsspielraum und stetigen Wandel: von der Lehre über die Projektkoordination bis zu strategischen Aufgaben. Die aktive Mitarbeit in der Forschung selbst steht für mich heute nicht mehr im Vordergrund, doch die Vernetzung und Projektakquise machen meine Arbeit spannend.

Welches waren die grössten Technologiesprünge in der Geschichte der Mikroelektronik?

Die Sprünge fanden permanent statt. Schon in den Sechzigerjahren hat Gordon Moore seine Prognose formuliert: dass sich die Anzahl Transistoren auf einem Chip etwa alle zwei Jahre verdoppeln würde. Dabei handelt es sich zwar nicht um ein Naturgesetz, es hat sich aber zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung entwickelt und die ganze Industrie angetrieben. Immer wieder hiess es, es gehe nicht mehr weiter. Doch stets hat man Wege gefunden, die Entwicklung voranzutreiben.

Derzeit investieren Staaten Milliarden in die Halbleitertechnologie. Was ist der Grund dafür?

Lange war vielen nicht bewusst, wie allgegenwärtig Mikroelektronik im Alltag ist. Dann kam Corona. Webcams, Kopfhörer, PCs oder sogar Autos wurden nicht mehr geliefert, weil Chips fehlten. Da wurde vielen bewusst, dass fast alle modernen Halbleiter aus Taiwan stammen. Vor allem in den USA wollten sie diese Abhängigkeit überwinden. Mit dem Chips and Science Act haben sie Milliarden in den Aufbau eigener Kapazitäten investiert.

Und wie steht es um Europa?

Europa ist in der Halbleiterfertigung nicht besonders stark aufgestellt. Darum wurde der European Chips Act ins Leben gerufen, im Zuge dessen mehr als 43 Milliarden Euro mobilisiert werden sollen, allerdings ohne Beteiligung der Schweiz.

Wie sieht es hier in der Schweiz aus?

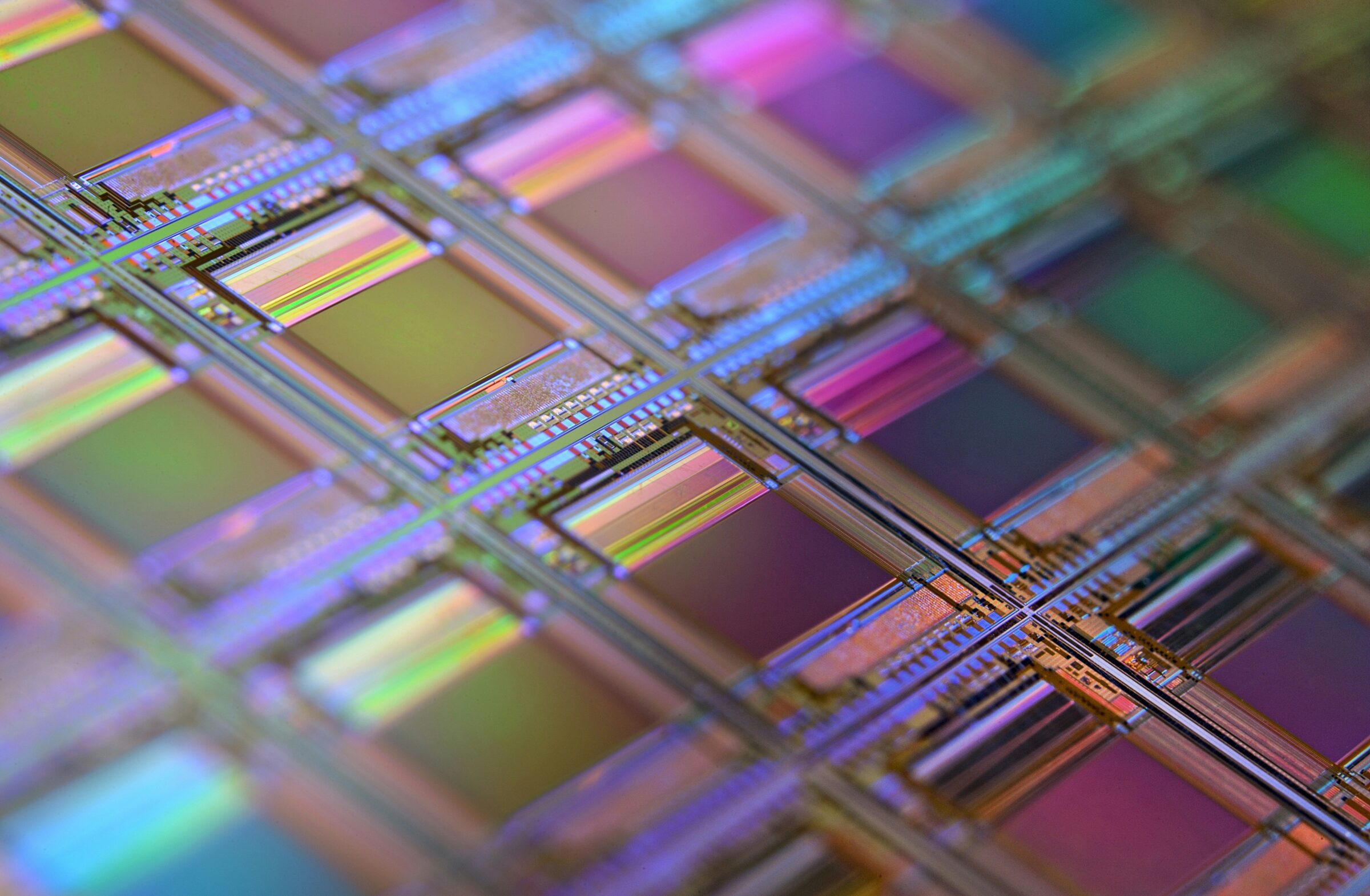

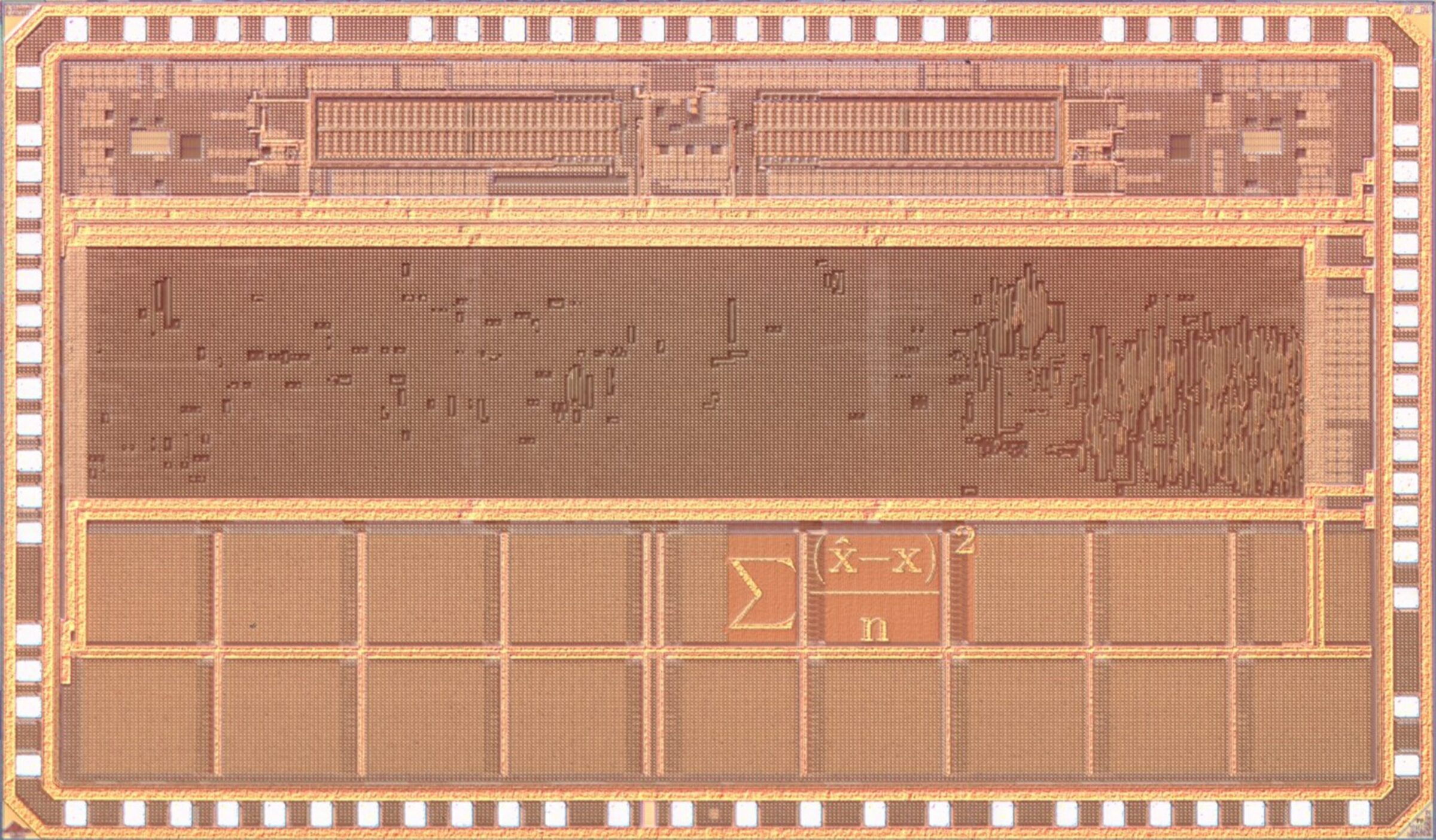

In der Schweiz gibt es seit kurzem die Initiative SwissChips. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative unter der Leitung von ETH, EPFL und CSEM, finanziert vom SBFI. Über drei Jahre stehen etwa 26 Millionen Franken zur Verfügung, verteilt auf verschiedene Projekte in Fertigung, Entwicklung und Ausbildung. Ich bin in einem der Gremien beteiligt, das Förderanträge prüft. Die Unterstützung durch SwissChips ist für unsere Masterausbildung ein grosser Gewinn. Dank dieser Förderung erhalten unsere Studierenden die Möglichkeit, ihre Schaltungen nicht nur zu entwerfen, sondern auch real herstellen zu lassen. Die anschliessende Ausmessung der gefertigten Schaltungen rundet das Lernerlebnis ideal ab.

Werden in der Schweiz heute noch Mikrochips produziert?

Grundsätzlich braucht die Chipindustrie Platz, Energie und traditionellerweise auch noch etwas Manpower, wobei Letzteres heute immer weniger entscheidend ist. In der Schweiz gab es früher diverse Produktionsstandorte. Übriggeblieben sind als traditionelle Chipfabriken, sogenannte Fabs, EM Microelectronics in Marin, die zur Swatch-Gruppe gehören, sowie Hitachi, die ehemalige ABB-Leistungselektronik-Sparte.

Und in Europa?

In Europa haben sich verschiedene Hotspots herausgebildet. Einer liegt in Dresden, wo bereits mehrere Fabs aktiv sind und TSMC ein neues Werk baut. Einen weiteren Hotspot der Halbleiterindustrie gibt es in Südfrankreich, rund um Aix-en-Provence, wo STMicroelectronics stark vertreten ist. München mit Infineon ist mehr auf Entwicklung spezialisiert, England hat einige kleinere Fabs und auch Portugal konnte sich mit EU-Geldern eine gewisse Position erarbeiten. Daneben sind globale Player wie GlobalFoundries ebenfalls in Dresden präsent. Weltweit bleiben jedoch Taiwan, Südkorea, Singapur und die USA die dominanten Standorte.

Wie kann sich die Schweiz in diesem Kontext positionieren?

Die Schweiz muss realistisch bleiben: Massenfertigung mit Milliardeninvestitionen passen nicht in unser kleines Land. Stattdessen ist eine Nischenstrategie sinnvoll. Das Beispiel Hitachi zeigt den Weg. Die Japaner haben vor ein paar Jahren die Leistungselektroniksparte von ABB in Lenzburg übernommen: Durch starke Automatisierung, Modularisierung und die enge Verzahnung von Entwicklung und Fertigung kann der Standort trotz hoher Lohnkosten konkurrenzfähig bleiben. Modular umbaubare Fabs und die bewusste Auswahl der Technologien sind entscheidend, damit die Schweiz Chancen nutzen kann. Nicht in die Massenproduktion investieren, sondern in Automatisierung, Flexibilität und Nischenkompetenzen. Ausserdem dürfen wir nicht vergessen: Es braucht die Zulieferfirmen und es braucht Firmen, die Chips entwerfen. In diesen Bereichen hat die Schweiz eine starke Position.

In welcher Region der Schweiz sind die relevanten Nischen-Champions tätig?

Die Ostschweiz hat sich als zentrale Zulieferregion für die internationale Chipproduktion etabliert. Unternehmen wie VAT oder Inficon liefern wichtige Komponenten und Ausrüstungen für moderne Fabs. Etwas weitergedacht beliefert beispielsweise auch Georg Fischer diesen Bereich, etwa mit speziellen Rohrleitungen für hochgiftige Substanzen, die in den Fabs sicher transportiert werden müssen. Historisch war die Mikroelektronik in der Schweiz vor allem in Neuenburg wegen der Uhrenindustrie verankert. Heute jedoch verlagert sich der Schwerpunkt zunehmend nach Zürich, insbesondere dank der ETH, die mit engagierten Professoren und praxisnaher Ausbildung qualifizierte Fachkräfte für die Industrie bereitstellt. Neuenburg bleibt mit dem CSEM (Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique) und EM Marin weiterhin bedeutend: Das CSEM agiert sowohl als Forschungsinstitut als auch als kommerzieller Akteur und realisiert zahlreiche innovative Projekte.

Wie beurteilen Sie die Lage der Fachkräfte?

Die Anzahl Studierender im Bereich Elektronik nimmt ab, was sehr bedauerlich ist, denn gerade diese Fachkräfte werden dringend gebraucht. Früher führte der typische Werdegang eines Studenten über die Lehre zum Elektroniker, die es aber heutzutage immer weniger gibt. Viele Jugendliche verlieren früh das Interesse an der Technik oder es fehlen geeignete Zugänge. Deshalb setzen wir zunehmend auf Programme für Maturanden, um ihnen den Einstieg zu erleichtern. Verschiedene Förderinitiativen setzen sich dafür ein, Jugendliche für eine Ausbildung im Bereich der Elektronik zu begeistern. Ein Beispiel ist unser Projekt «Electronics for You», das sich an Schülerinnen und Schüler ab der ersten Sekundarklasse richtet. Dort können die Jugendlichen praktisch basteln und experimentieren, um frühzeitig für die Welt der Mikroelektronik begeistert zu werden. So versuchen wir, die Talente von morgen zu gewinnen, bevor sie sich anderen Bereichen zuwenden.

Was begeistert Sie an der Ausbildung der Studierenden am IMES?

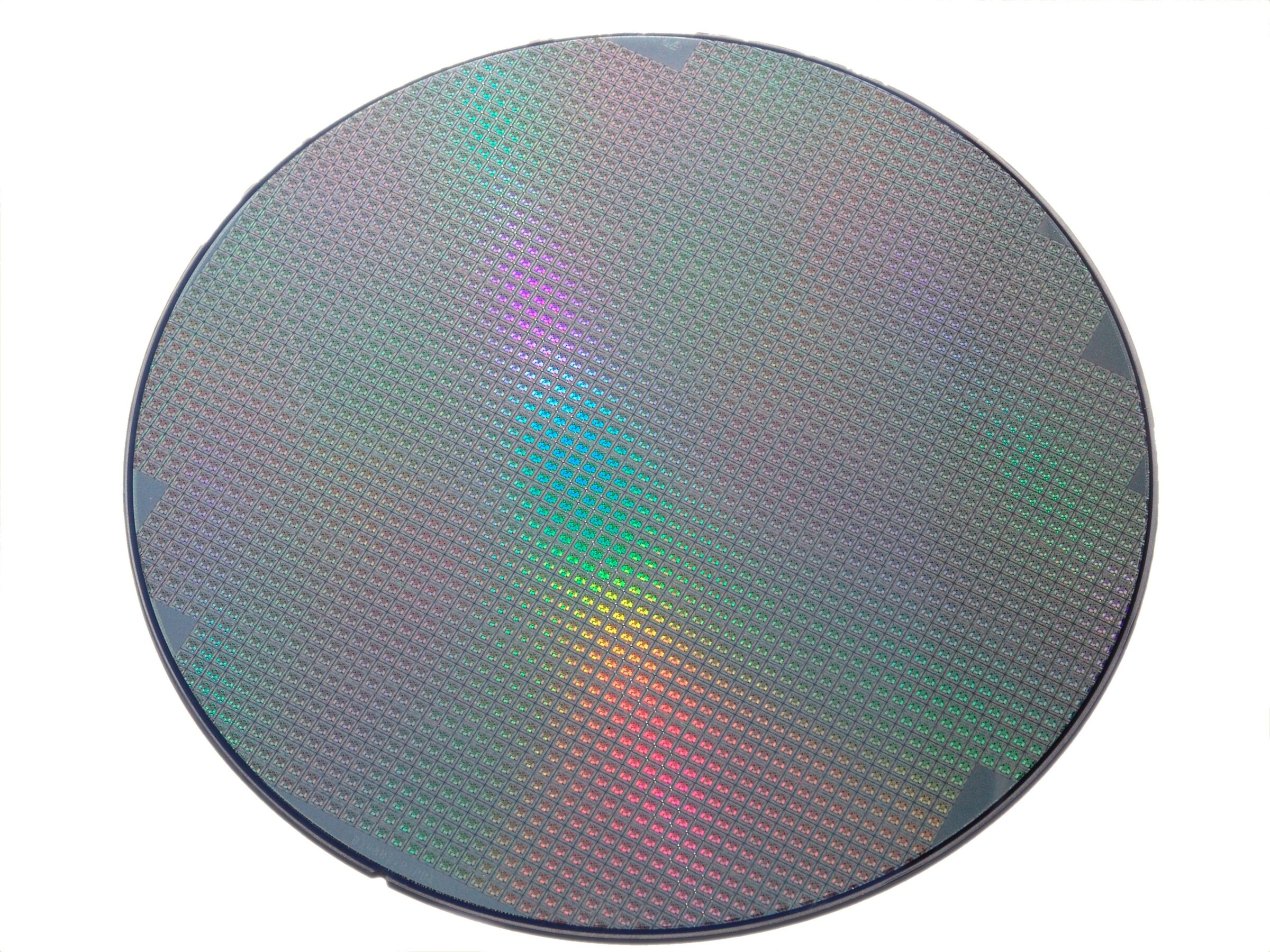

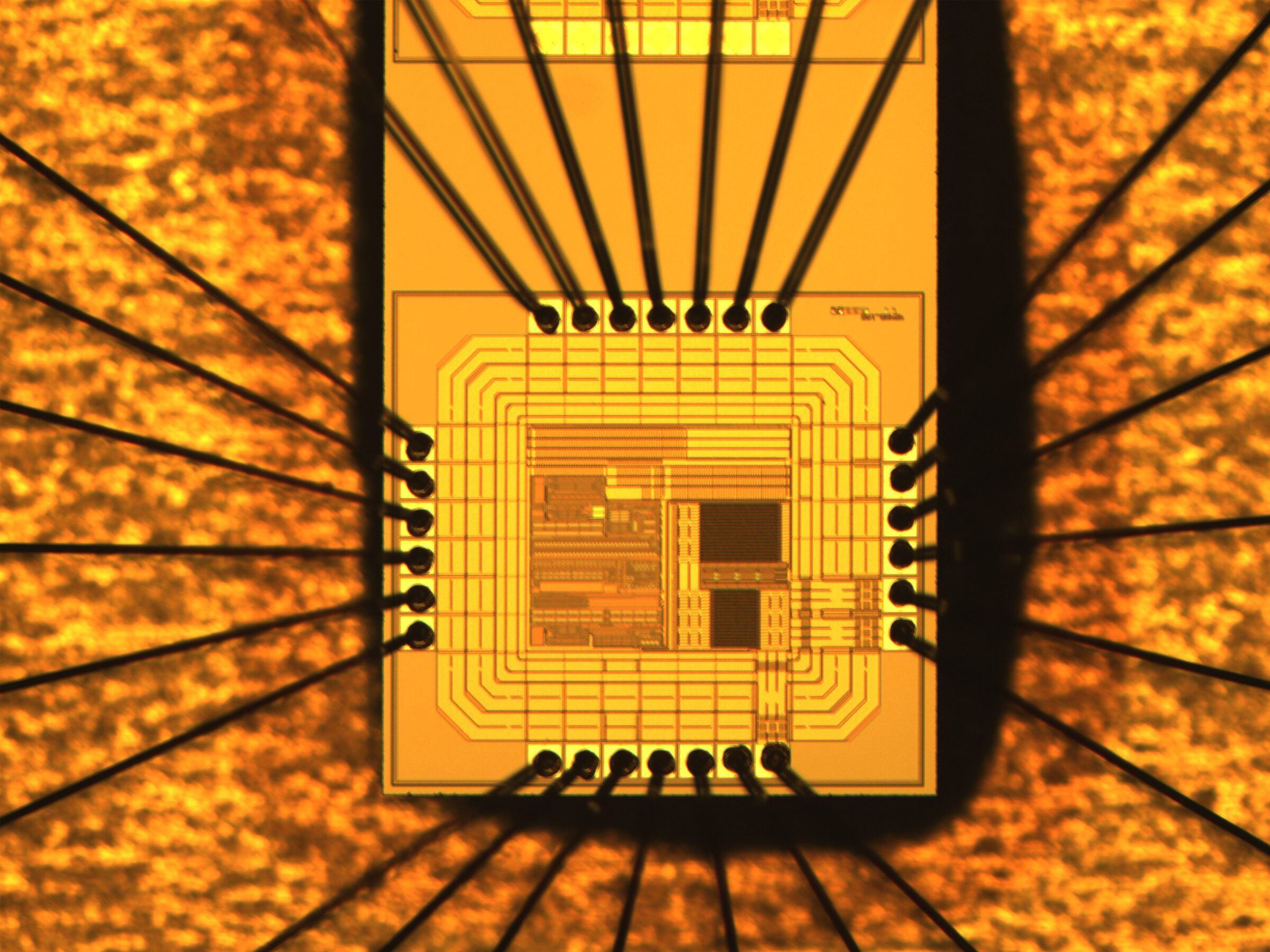

Studentinnen und Studenten am IMES haben die einmalige Möglichkeit, einen eigenen Chip zu entwerfen. Neben der ETH gibt es in der Schweiz kaum Hochschulen, die so ein Projekt anbieten. Ein eigener Chip bedeutet nicht, dass ich ihn selbst im Labor herstellen kann. Wir entwickeln am Computer das komplette Design und die Simulationsdaten. Die eigentliche Fertigung übernehmen spezialisierte Fabriken. Dabei arbeite ich eng mit europäischen Partnerfirmen zusammen, die auch kleinere Produktionsserien ermöglichen. Am Ende können wir die fertigen Chips im Labor messen und testen. Ein solches Projekt dauert meist zwei Jahre, beansprucht die meiste Zeit des Masterlehrgangs, kostet entsprechend viel, aber es vermittelt den Studierenden praxisnahe Erfahrung.

Was raten Sie einem jungen Studierenden, der in der Mikroelektronik arbeiten und sich weiterentwickeln möchte?

Mikroelektronik ist ein extrem schnelllebiges Gebiet, deshalb muss man bereit sein, sich kontinuierlich weiterzubilden. Neugier und Interesse sind entscheidend. Praktische Erfahrung ist dabei genauso wichtig wie theoretisches Wissen. Das unterstützen wir. Bei uns im Institut arbeiten Master-Studierende täglich im Labor, lernen direkt am Material und werden dabei von erfahrenen Mitarbeitern unterstützt.

Wie schätzen Sie die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt ein?

Mikroelektronik bietet nach wie vor eine exzellente Ausbildung und gute Berufsaussichten. Viele Unternehmen rekrutieren international, vor allem aus Spanien, Portugal oder Italien. Gut ausgebildete Schweizer Fachkräfte haben durchaus reelle Chancen, solche Arbeitsstellen besetzen zu können. Aktuell ist die Entwicklung der Branche etwas abgeflacht. Politische Entwicklungen wie die US-Zölle wirken sich aus und einige Absolventen müssen heute länger nach einer passenden Position suchen als früher. Gleichzeitig zeigt sich wieder eine wachsende Investitionsbereitschaft der Firmen und wir verzeichnen vermehrt neue Projekte. Insgesamt überwiegt für gut ausgebildete Nachwuchskräfte nach wie vor eine zukunftsreiche Perspektive.